|

|

|

| Assedio

e distruzione |

|

Il cardinale

Vitelleschi, patriarca titolare di Alessandria, generale dei pontefici,

agiva per conto di Eugenio IV a favore di Renato, ultimo di Casa d'Angiò,

contro Re Alfonso I che dalla Sicilia aveva occupato il regno.

Alife si arrese subito, e fu risparmiata. Piedimonte invece, forte della

sua posizione e incoraggiata per la presenza del suo signore, Cristoforo

Gaetani, resisté parecchio. Arresasi in basso, popolazione, combattenti

e barone si asserragliarono in alto. Ma il castello si dovette arrendere

e, per la rabbia, il Vitelleschi ne ordinò l'abbattimento, tanto ci

aveva stentato. Cristoforo Gaetani si salvò sulle montagne. |

| Prima

inondazione |

| La prima inondazione gravissima di

Piedimonte bassa è riportata dal Summonte nella Storia del regno di

Napoli (to. IV, li. XII, pag. 427), secondo il quale ci furono sui

400 morti in tutta la zona. Era il 1° ottobre 1581. |

| Congiura

dei baroni |

|

Contro le imposte,

decretate da Re Ferdinando I, i signori del regno reagirono ribellandosi

in massa. Rimasero col Re tre soli signori: i conti di Taranto, Melfi e

Fondi (Onorato Gaetani). Quando fu chiaro che papa Innocenzo VIII

aizzava i baroni, s'unirono al Re Milano e Firenze.

Onorato si chiuse nei suoi fortilizi piedimontesi. Ed ecco sul posto

l'esercito baronale. Siamo nei primi mesi del 1460, pare in maggio.

Proposte tentatrici andarono a vuoto e i piedimontesi lasciarono un bel

nome di popolo fedele e coraggioso (....seppure disposto a pagare

maggiori tasse). Resisté Piedimonte bassa e il castello in alto.

L'esercito, infuriato ed irritato, devastò la vallata e la piana di

Piedimonte. Era anche una vendetta voluta dal ribelle Marzano per il

saccheggio precedente di Alife da parte dei piedimontesi.

Ma la resistenza di Onorato a Piedimonte era dovuta non a disinteressata

fedeltà al Re, ma al fatto che aveva avuto poco...... Il principe di

Rossano gli aveva fatto capire che per Traetto (oggi Minturno) e tutte

le terre presso la foce del Garigliano, già feudo dei Gaetani, c'era

niente da fare. Servivano a lui. Questi gran signori di ligi vassalli

avevano solo il nome. Facevano i loro conti: a te questo, a me questo.

Gli scontenti del baratto levavano una bandiera avversa. Pare che il

difetto non sia finito, ma che anzi si sia.....democratizzato. |

| La

peste |

|

La peste del 1656 fu

una calamità spaventosa. introdotta in Maggio dai soldati spagnoli fece

morire un milione di persone in tutto il reame (secondo altre fonti la

cifra si riduce alla metà).

In Piedimonte e nei piccoli borghi metà della popolazione rimase

distrutta, qualcosa come 4.500 morti! Ogni ricostruzione è inutile di

fronte alle cifre, eloquenti per se stesse. Da Piedimonte molti

appestati erano portati a Castello, dove si pensava che l'aria pura

avesse portato giovamento. |

| Seconda

inondazione |

|

Il 26 settembre 1728

altra alluvione rovinosa. Protagonista, il Rivo.

Il vallone Paterno si alzò di 14 palmi. Fu a parecchie ondate e nella

chiesa del Carmine l'acqua superò gli altari. All'alba, sotto l'acqua

si organizzò la processione di San Marcellino, e si ebbe il sereno

improvviso. In quella notte di orrore: |

|

<<.....formano

pianti e grida, urli e lamenti

un indistinto suono e fa maggiore

lo spettacolo orrendo i suoi spaventi>>. |

|

Così uno degli Arcadi

descrive la disperazione di Piedimonte. Ci furono due carcerati fucilati

mentre tentavano la fuga, e alcuni annegati. I danni furono tanto gravi,

stando alla cronaca del Not. Alessandro di Franza di Dragoni. |

|

Carlo di Borbone a

Piedimonte |

|

Parentesi lieta a tanti

lutti la venuta a Piedimonte dell'infante Carlo di Borbone. L'unico

esercito che non abbia fatto danno (rovinò solo la strada dei pioppi),

fu questo, composto da 12.000 Spagnoli.

Dopo la battaglia di Bitonto, vittoriosa per le armi borboniche, gli

Austriaci lasciarono il regno di Napoli e l'Infante Don Carlo occupò

rapidamente il Regno proveniente dalla Puglia.

Da San Germano, e per la scafa di Raviscanina, il giovane ed

intelligente conquistatore giunse a Piedimonte il 6 aprile 1734,

ricevuto festosamente nel rinnovato Palazzo ducale dal vecchio duca

Nicolò che, colla fine del Vicereame e la dinastia sul posto, vedeva la

rinascita della Patria. Don Nicolò, all'ingresso attuale di palazzo

ducale, fece la genuflessione, e con quest'atto lo considerò proprio

sovrano (esponendosi alla pena di morte se a Bitonto avessero vinto gli

Austriaci). Dopo l'abate-feudatario di Montecassino, che a San Germano

aveva compiuto il gesto per primo, don Nicolò fu considerato a corte,

come il secondo barone del reame.

Mentre l'esercito si accampava lungo la via dei Pioppi, il conquistatore

presiedeva a palazzo ducale un consiglio di guerra col duca di

Castropignano. Ed ecco l'arrivo di un'ambasceria della fedelissima città

di Napoli. Gli eletti lo vogliono nella capitale per il riconoscimento

ufficiale. Questo fatto è sfuggito a tutti: il primo riconoscimento

de facto della dinastia borbonica è avvenuto a Piedimonte. Il

principe partì il 7, festosamente acclamato. Il Trutta ricorda con

entusiasmo l'avvenimento. Il letto in cui dormì l'infante di Spagna fu

conservato dai Gaetani fino al 1943, quando rimase distrutto

dall'incendio del palazzo. |

| Terza

inondazione |

|

Il 20 novembre 1778 una

nuova alluvione. Si scatenarono Vallone e Rivo. Distrutto il muraglione

del 1775 Vallata fu inondata, e la gente atterrita riparò ai piani

superiori delle case. Anche stavolta il povero convento del Carmine fu

invaso e l'acqua raggiunse in chiesa i due metri. Il Rivo riempì

l'androne sotto il palazzo vescovile e si riversò per San Domenico.

Attraverso la stalla, penetrò nel convento domenicano. I morti furono

tre, e le perdite furono gravi, anche ad Alife. |

| L'invasione

francese e il saccheggio |

|

Il regno di Napoli era

entrato nella prima coalizione contro la Francia, non solo, ma nel 1798

l'esercito borbonico aveva occupato Roma sia per sostegno al papa, che

per garanzia ai suoi confini.

L'esercito francese invase il Regno. Re Ferdinando s'imbarcò per

Palermo e a Napoli Championnet e Macdonald proclamarono la repubblica

Partenopea, superando con grande sforzo la disperata resistenza dei

"lazzari".

Appoggiarono gli invasori e aderirono alla repubblica

"partenopea" alcuni esponenti della nobiltà e della

borghesia, e perfino ecclesiastici. Quelli provenivano dall'Illuminismo,

questi dal Giansenismo. Coi francesi tornarono a Napoli anche alcuni

fuorusciti, e fra essi c'era il nostro

Ercole

d'Agnese.

A Piedimonte i francesi comparvero il 7 gennaio 1799, comandati dal

generale Le Moyne. La popolazione apertamente borbonica si era armata,

ed essi, portatori di libertà, uguaglianza e fratellanza, imposero

subito per "castigo" una taglia immediata di 2.000 ducati da

pagarsi insieme a Castello e San Gregorio, oltre al vettovagliamento.

Scoppiò subito la sommossa - l'8 gennaio - a Vallata. Campane a

martello e fucilate dalle finestre e assalto in tre colonne al quartiere

francese. Ma era quello che voleva l'esercito "liberatore",

che si abbandonò al saccheggio e alle violenze più schifose nelle

case. Avvenne tutto in un momento. La popolazione abbandonò in massa il

paese, rifugiandosi sulle montagne piene di neve. I monasteri femminili

furono lasciati nottetempo dalle monache e da quello di S. Salvatore,

subito presidiato, le monache fuggirono dopo aver fatto un buco nel

muro. Ne rimase una mezza paralitica, che fu uccisa con una sciabolata

dalla soldataglia.....delusa. Il vescovo Gentile dovette rifugiarsi

anch'egli a Napoli. E intanto a Piedimonte la soldataglia si presentava

armata in S. Maria intimando: "Argent, argent!". Tutta

l'argenteria - 12 calici, incensieri, lampade, campanelli, cartegloria -

fu portata via. Fu tolta la testa d'argento della statua di S. Felice

mart., e le reliquie, che vi erano custodite, furono frantumate sotto

gli stivali dei ladri francesi. Le ostie consacrate erano gettate a

bella posta. Anche i paramenti furono portati via e servirono a

improvvisati e irriverenti tripudi. Come,in mezzo a tutto quest'assalto

si sia salvato S. Marrcellino, non si sa. Certo, seppe di straordinario,

poiché tutto fu tolto. Il Monte dei pegni, con lavoro assiduo di oltre

150 anni messo su dai confratelli del Rosario, fu svaligiato in un

baleno dei pegni di oro e di argento. Nel palazzo vescovile lasciarono

niente, dice il vescovo Gentile nella relazione ad sacra limina,

neanche lo spiedo del focolare, ne veru quidem relicto.

Naturalmente le perdite più forti l'ebbe il duca Gaetani. Il duca

vecchio, D. Nicola, aveva seguito il Re a Palermo, e a Napoli, la

duchessa, con dieci figli, sapeva dal credenziere Ragucci quel che era

successo.: la farina, l'olio, mobili e oggetti d'arte rubati, le piccole

e fruttuose industrie devastate, i depositi della dogana alla mercé dei

soldati..... Molti furono feriti dalle fucilate mentre fuggivano. Ben 14

civili furono uccisi. Ma anche i francesi ci lasciarono la pelle.

Finalmente, dopo cinque giorni di delinquenza, la truppa fu richiamata a

un pò d'ordine, e Le Moyne fece menar bandi, perché tutti tornassero

in paese. Uscirono dalla soffitta della chiesa S. Francesco tutte le

ragazze che v'erano rinchiuse. La popolazione tornò per forza, dato il

rigido inverno e visse mesi sotto la paura.

Il Governatore di Piedimonte, fedele al Sovrano, fu espulso dalla

città, e la sbirraglia, tramite i due spauriti sindaci Paterno e Pscale,

eletti nel dicembre del 1798, guazzava, mentre i nostri soffrivano la

fame e il freddo. I soliti malcontenti ed arrivisti furono valorizzati.

Governatori, sindaci ed eletti furono imposti da Le Moyne in una

"Municipalità" con a capo logicamente il fratello del

d'Agnese, Domenico, e alla Crocevia, al Mercato, e all'Annunziata fu

piantato l'albero della Libertà: una mazza con un beretto frigio sopra

i nastri. Quattro mesi dopo tutto questo sconquasso, comparve Ercole

d'Agnese.

(cronaca dei fatti in un manoscritto d'epoca) |

| Invasione

franco-austriaca |

|

Nel gennaio 1806

l'invasione francese si ripeté, stavolta monarchica, e durò nove anni.

Dopo sedici anni si ebbero di nuovo momenti critici, e stavolta per

fortuna furono evitate scene penose alla nostra città. Murat era stato

mandato via, e i suoi sbandati cercavano rifugio predando.

A Piedimonte il settembre 1814 arrivò la notizia che una banda di circa

700 di questi disperati si stava avvicinando a Gioia, e, per la verità,

lo spavento fu grande. Il più minacciato era

Egg

che organizzò però subito la difesa.

Armò i suoi svizzeri, e siccome i fucili non bastavano, dette a 30 dei

più forti, le clave di ferro, arma nazionale elvetica tradizionale.

La notizia si diffuse subito. La nostra popolazione s'era armata

anch'essa e aspettava l'assalto..

Senonché i muratiani, o briganti che fossero, mutarono itinerario.

Andati via i muratiani, arrivarono 100 austriaci, venuti apposta per

scacciare quelli. Requisivano bovini, vollero denaro dal Comune, ma in

compenso non molestarono nessuno. Anzi gli svizzeri, operai di Egg,

fecero da interpreti, e ci fu quasi un buon accordo colla popolazione

che vedeva in essi i difensori dell'ordine.

S'erano accasermati al cotonificio e il sindaco De Benedictis dette in

15 giorni quello che volevano. |

|

"La Legione del Matese"

e l'occupazione di Piedimonte |

|

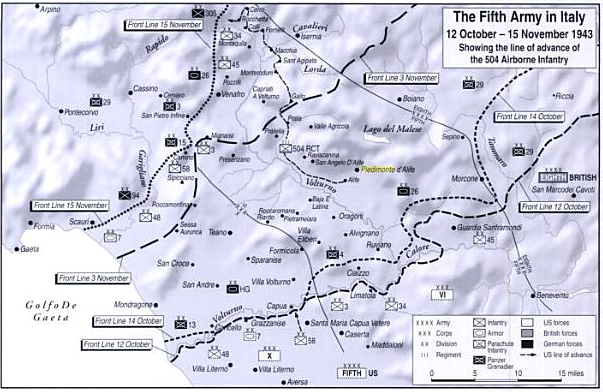

Dopo che si era

costituita a Piedimonte una legione garibaldina denominata "La

Legione del Matese" (nell'agosto 1860 il comitato centrale

dell'organizzazione dell'Ordine e dell'Unità inviò l'abruzzese Giuseppe

De Blasiis in Terra di Lavoro e gli conferì, col grado di maggiore, il

comando della "Legione del Matese" formata da B. Caso) eccoci arrivati alla sera del 22 settembre 1860

quando la colonna garibaldina guidata dall'ungherese Csudafy organizza

la difesa contro il rinato esercito borbonico, che dopo aver ripreso ed

incendiato Caiazzo si appresta ad arrivare a Piedimonte.

Infatti il

Brigadiere Von Mechel

ebbe

ordine dal Ten.Generale Ritucci, il 23 Settembre, dietro

disposizione Sovrana dello stesso giorno, di muovere colla sua Brigata

estera da Caiazzo per marciare il 24 ad Alvignano per poi

attaccare il 25 i Garibaldini in Piedimonte di Alife, prima del giorno,

coadiuvato dal Colonnello Ruiz con un'altra Brigata di frazioni napoletane.

"E' intenzione di S.M. che dopo l'attacco di Piedimonte d'Alife...,

Ella..., dopo non più che un giorno di riposo alle sue truppe, con tutta

la Colonna di suo Comando, comprese le Truppe di Ruiz, e con le debite

prevenzioni prenda la volta di S. Potito, Trivio, Casale di Faicchio,

Amorosi, Ducenta, Valle e pei Ponti della Valle piomberà alle spalle di

Caserta, impadronirsene, spingersi sulla strada di S. Maria per

giungervi alle spalle, mentre una divisone che uscirebbe da Capua

l'attaccherebbe di fronte e dal fianco per S. Tammaro."

Csudafy organizzò la difesa con avamposti

all'Epitaffio, presso la

Porta Ferdinandea (Vallata), e sulla collinetta al ponte di Sepicciano,

e accendendo fuochi da M. Stufo alle colline di Sepicciano. Ma il 23

settembre,

precipitando ormai le cose, le Camicie rosse si ridussero in città,

barricando tutte le entrate, e specialmente Palombara e Porta Ferdinandea. I Regi arrivavano da Caiazzo!

Csudafy, impegnato nei pressi di Roccaromana,

teneva Piedimonte d'Alife con un forte distaccamento garibaldino.

Secondo quanto riporta lo storico B. Cognetti, "Csudafy non

si sentiva sicuro in questa città, essendo continuamente minacciato dalla

popolazione quasi tutta appartenente al partito borbonico», come

confessa lo stesso Rustow, Capo dello Stato Maggiore di Garibaldi."

Senza sapere che i governanti

locali avevano già inviato un

solenne proclama di sottomissione all'Invittissimo Giuseppe Garibaldi, in data 9

settembre 1860 (Atti del Governo

estratti dal giornale officiale di Napoli, 7-10 settembre 1860),

tant'é che i garibaldini nell'entrare in Piedimonte non avevano trovato

alcuna resistenza. Ma ora il popolo piedimontese, sapendo dell'arrivo

dell'esercito borbonico, cominciò a tumultuare contro i garibaldini, e i liberali

perdettero la testa. Pertusio urlava che era inutile resistere, ed era

meglio che Csudafy se ne andasse. Su questo premeva anche il vescovo Di

Giacomo[1] e tutti gli esponenti borbonici. Ma subito! I Regi stavano alla

scafa del Volturno (oggi Ponte Margherita).

Così la notte tra il 24 e 25 settembre il magg. Csudafy, bloccato a

Roccaromana dai regi ecircondato da forze superiori, abbandonò

Piedimonte e ripiegò precipitosamente verso Amorosi; svanita

l'impellente necessità di scacciare i garibaldini da Piedimonte prima

d'intraprendere qualsiasi azione offensiva, il 26 il maresciallo Ritucci

modificò in parte lordine del giorno precedente e ordinò al brigadiere

Von Mechel d'attuare celermente il disarmo a Piedimonte con il magg.

Aloisio Migy (2° battaglione Carabinieri) che, poi, avrebbe dovuto

ritornare "subito verso Cajazzo, unendosi al resto della brigata con

l'intera Colonna, ecc....".

In realtà con l'avvicinarsi dei borbonici, tutte le famiglie

liberali fuggirono in giornata sulle montagne e, alle 11 di sera del 24,

la stessa colonna garibaldina, circa 600 uomini, lasciò Piedimonte, e sostò durante la

notte su S. Pasquale. Il giorno seguente Csudafy, con il suo

distaccamento, fu costretto a dirigersi verso i

monti di Vairano. Per cui a Piedimonte non ci fu alcuna resistenza

all'ingresso dei borbonici. Le poche scaramucce che avvennero sino al 1° di ottobre furono

di breve momento, a meno del combattimento di Monte Vairano. Il vescovo, il principe Gaetani e Gaspare Egg

subito fecero rimuovere le barricate e tutti si diressero in

carrozza alla scafa: a Piedimonte non c'è alcuna resistenza (che era

come dire: Fate a meno di venirci).

L'occupazione di Piedimonte era voluta da Re Francesco in persona, ed

era stata prevista dal conte di Aquila la distruzione del paese, se ci

fosse stata resistenza. Colle spalle al sicuro i Borbonici avrebbero

riattaccato sul Volturno.

Allora la Legione si mosse lungo il costone del Matese

fino a Pettoranello (IS) seminando morte e violenza tra gli uomini, ma anche

tra donne e bambini. Diversi furono i paesi distrutti dal suo passaggio,

tra i quali Roccamandolfi e Sant’Agapito. A Pettoranello i seguaci di

Garibaldi trovarono ospitalità dall’arciprete del paese, sostenitore

degli ideali carbonari. Durante questa sosta i Sanfedisti di Isernia

colsero l’occasione per armare i contadini e uccidere, la notte del 20

ottobre 1860, i membri della Legione che, colti di sorpresa subirono una

vera e propria disfatta.

L’episodio più grave fu quello che seguì quel tragico 20 ottobre. Le

donne accecate di vendetta evirarono i corpi già cadaveri dei patrioti e

li impiccarono lungo il tratturo fino a Carpinone. La reazione delle

donne fu chiamata “furia delle donne cagne scatenate”. Ad essa seguì la

risposta con le armi del generale Cialdini che fu costretto a scendere a

Isernia e a fucilare centinaia di Sanfedisti al fine di sedare la

ribellione.

L’episodio oscurò i rapporti tra il nuovo Stato e la gente isernina,

tanto che lo stesso Garibaldi dovette scendere a Isernia, per proclamare

un discorso di pace incentrato sulla tradizione sannita, richiamando

l’episodio delle Forche Caudine come modello di unità della penisola in

funzione antiromana.

Il 6 ottobre stava a Piedimonte il generale Scotti Douglas con 1500

uomini. Su indicazioni del Raffaele Gaetani andò ad occupare il

Macerone, ma si trovò di fronte ai Piemontesi e fu fatto prigioniero.

Gli si trovò addosso la lettera del Gaetani, e perciò questi che lo

aveva consigliato, il 22 ottobre, insieme ai regi, lasciò Piedimonte

colla famiglia. Andò a Gaeta e poi a Roma, dove rimase presso il Re

fino al 1867.

Il 26 ottobre nuovo copovolgimento: i Sabaudi dilagavano e i generali

Della Rocca e de Sonnaz si congiunsero presso Alife. il 7 novembre a

Piedimonte non ci fu plebiscito, ma di notte i Borbonici, lasciarono il

paese per l'ultima volta. L'8, corteo questa volta liberale inneggiante

alla Unità, a Casa Savoia e a Garibaldi.

Ed ecco tornare allora i nostri legionari. Vendette e terrore

garibaldino a Piedimonte!

Con decreto di Vittorio Emanuele II, voluto dal Cavour, le forze

volontarie furono in gran parte sciolte. La legione ebbe l'incarico di

tenere l'ordine in Terra di Lavoro: da volontari a carabinieri era pure

il desiderio dei nostri, ma non ottennero che sei mesi di paga e il

licenziamento.

L'8 marzo, a Caserta, la Legione del Matese coi suoi 240 uomini, fu

passata in rivista, e consegnò le armi. Il 14 fu sciolta. Colle solenni

esequie a Cavour in S. Maria, il 28 giugno, si chiuse a Piedimonte la

pagina del Risorgimento. (I

Fatti di Piedimonte raccontati dallo storico Giacinto De Sivo)

COMPONENTI DELLA LEGIONE DEL

MATESE –

I cittadini

che vi avevano preso parte, secondo le indagini del Petella furono:

Altieri Raffaele, Altobelli Pietro, Azza Giuseppe, Balsamo Giuseppe,

Balsamo Luigi, Barbato Raffaele, Buontempo Giuseppe, Capone Ottavio,

Cappella Pasquale, Caruso Vincenzo, Cassella Pasquale, D’Amico Michele,

D’Amico Raffaele, De Biase Pasquale, De Biase Raffaele, De Lisi Felice

Antonio, De Luca Pasquale, Di Matteo Cosimo, D’Orsi Vincenzo, Fontanella

Raffaele, Fragola Federico, Fragola Raffaele, Francese Luigi, Francese

Salvatore, Gagliardi Giovanni, Galeno Salvatore, Gallino Ignazio, Gardon

Giovanni, Gasbara Filippo, Gaudio Luigi, Gaudio Samuele, Giordano

Giuseppe, Giordano Pasquale, Giordano Pietro, Giordano Raffaele,

Giorgini Antonio, Girardi Marcellino, Giuliano Vincenzo, Giuseppe

Pasquale, Grande Samuele, Gravante Lorenzo, Grifo Leonardo, Grillo

Adamo, Iannotta Giuseppe, Iasalvatore Vincenzo, Imondi Angelo, Mandaro

Lorenzo, Manzi Michele, Marchitti Pasquale, Marappese Salvatore,

Marappese Silvestro, Marrocco Oronzio, Marrocco Michele, Marrocco

Giuseppe, Marrocco Raffaele, Meola Gaetano, Messere Alfonso, Messere

Luigi, Messere Michele, Messere Silvestro, Miglione Luigi, Navarra

Giovanni, Orsini Girolamo, Pacelli Giovanni, Pacifico Antonio, Pepe

Francesco, Pepe Girolamo, Pingitore Nicola, Pinque Francesco, Pirollo

Angelo, Pisanti Francesco, Pisanti Raffaele, Santagata Filippo,

Santangelo Raffaele, Santelli Vincenzo, Santillo Nicola, Tartaglia

Giuseppe, Terenzio Luigi, Terribile Biagio, Torti Nicola e Toto Gaetano.

[1] Il vescovo di

nette e ben note tendenze liberali , che gli valsero nel 1863 la nomina

a Senatore del Regno, e che, in pieno dissenso con le direttive del

papa, prese parte attiva ai lavori parlamentari. Egli addusse il

pretesto della cattiva salute per non partecipare al Concilio. (G.

Martina, Appunti storici sopra il Concilio Vaticano, Ed.

Università Gregoriana, Roma 1972) |

|

La

Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife |

|

Rimasta

a 25 km. da Telese e a 34 da Caianello, Piedimonte avvertì il bisogno

di una linea diretta per Napoli (I viaggi per Napoli duravano

praticamente una giornata, e tipici erano quelli dei Gaetani in grandi

carrozze, con lacché a cavallo).

Progetti e petizioni si seguirono. Nel

1898 ci fu perfino la proposta di prolungare la tramvia Napoli-Aversa

fino a Piedimonte. L'Amministrazione provinciale concesse un sussidio di

L. 500 a km. il Comune dette L. 6.000 annue per cinquant'anni, sussidio

che poi passò alla Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie.

I primi concreti passi verso la costruzione li registriamo in data 27

marzo 1900, quando venne accordata alla Societé anonyme des Tramways et

des Chemins de Fer du Centre, con sede a Lione (Francia), la concessione

per la costruzione e l’esercizio della ferrovia Napoli - Piedimonte d’Alife.

Tale concessione venne ceduta nel 1905 alla Compagnie des Chemins de Fer

du Midi et d’Italie con sede a Parigi. Venne previsto e, successivamente,

realizzato un progetto di ferrovia, a scartamento 950 mm, con trazione a

vapore, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d’Alife e, con

trazione elettrica a corrente alternata monofase 11.000 V/25 Hz, sulla

tratta Napoli-Capua. Intanto i collegamenti con Caserta erano assicurati

attraverso l'impiego di automobili lungo la tratta Caserta-Santa

Maria C.V.-Caiazzo-Piedimonte d'Alife. Si

attuavano quattro corse giornaliere da e per Piedimonte. Nulla fu

trascurato perché il servizio funzionasse regolarmente e fosse uno dei

più importanti d'Italia meridionale. Le vetture erano spaziose, comode ed

eleganti; ciascuna per 14 viaggiatori seduti, come quelle che da anni

funzionavano in parecchi servizi della Svizzera, dove le strade

presentavano pendenze molto più forti di quella sotto Caiazzo. Malgrado tale pendenza le vetture da 14 posti riuscivano a

trasportare sino a 22 persone con 200 kg. di bagaglio, senza dar luogo al

più piccolo inconveniente. Le vetture erano anche illuminate nell'’interno

durante le corse notturne, e marciavano con velocità anche su strade di

montagna, potendo anche superare con facilità pendenze del quindici per

cento.

Il 30 marzo 1913 il treno entrò in funzione sul percorso Napoli (Piazza

Carlo III) - Santa Maria Capua Vetere (Biforcazione-Capua); il 31 dicembre

1913 fu inaugurata la tratta Biforcazione Capua – Caiazzo ed, infine, il 5

ottobre 1914 fu la volta del tronco Caiazzo – Piedimonte d’Alife (oggi

Piedimonte Matese).

Il primo treno arrivò a Piedimonte il 30 giugno 1914.

Durante la prima guerra ci fu la riduzione delle corse e, per mancanza

di carbon fossile, il nostro treno fu costretto ad andare a legna.

Impiegava nel viaggio parecchie ore, e stentava a superare l'ardua

salita di Caiazzo. Le corse tornarono normali dopo la guerra. Si ebbero

quattro corse quotidiane. A soli dieci anni dalla data di apertura,

l’esercizio passò ad una Gestione Commissariale Governativa: era il 14

aprile 1923.

Arrivata la seconda guerra mondiale, a causa di mancanza di carburante,

si ebbe uno straordinario affollamento e una rinnovata lentezza. Si

giunse così al 6 ottobre 1943, quando i guastatori tedeschi fecero

saltare, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte d’Alife,

ogni 50 metri, i binari e quasi tutti i ponti. Anche la tratta bassa

subì dei danni all'infrastruttura ed al materiale rotabile ma con

conseguenze meno gravi. Al termine del conflitto fu possibile

ripristinare rapidamente la sola Alifana bassa tra Napoli e Santa Maria

Capua Vetere/Sant'Andrea dei Lagni, mentre la tratta alta, seriamente

danneggiata rimase interrotta, in attesa di decisioni sul futuro. A

complicare ulteriormente la ricostruzione, non giudicata prioritaria,

fu anche un lunghissimo iter burocratico, sia per la concessione dei

finanziamenti, sia per il mantenimento della concessione alla CFMI.

Arrivata la seconda guerra mondiale, a causa di mancanza di carburante,

si ebbe uno straordinario affollamento e una rinnovata lentezza. Si

giunse così al 6 ottobre 1943, quando i guastatori tedeschi fecero

saltare, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte d’Alife,

ogni 50 metri, i binari e quasi tutti i ponti. Anche la tratta bassa

subì dei danni all'infrastruttura ed al materiale rotabile ma con

conseguenze meno gravi. Al termine del conflitto fu possibile

ripristinare rapidamente la sola Alifana bassa tra Napoli e Santa Maria

Capua Vetere/Sant'Andrea dei Lagni, mentre la tratta alta, seriamente

danneggiata rimase interrotta, in attesa di decisioni sul futuro. A

complicare ulteriormente la ricostruzione, non giudicata prioritaria,

fu anche un lunghissimo iter burocratico, sia per la concessione dei

finanziamenti, sia per il mantenimento della concessione alla CFMI.

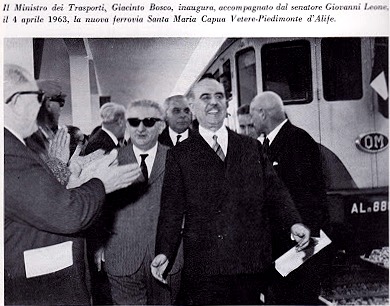

L'8 luglio 1949, la discussione viene iniziata dal sen. Giacinto Bosco.

L'oratore richiama di nuovo l'attenzione del Ministro dei trasporti sul

problema della ricostruzione della ferrovia Piedimonte d'Alife-S. Maria

Capua Vetere, distrutta dalla guerra, e presenta un ordine del giorno

invitante il Ministro stesso a prendere i necessari provvedimenti in

conformità delle promesse già fatte dal Governo. Il sen. Giovanni Caso si

associa all'ordine del giorno suddetto.

Finalmente, avuto il decreto del Ministero dei Trasporti per la

ricostruzione dei 36 km. da S.Maria C.V. a Piedimonte, il 4 gennaio 1955

a Triflisco iniziarono i lavori. Nel 1957, finalmente, il Ministero dei

Trasporti concludeva, che "La Ferrovia Santa Maria Capua Vetere –

Piedimonte Matese era meritevole di ammodernamento". Sempre in quegli anni

venne deciso che la trazione sarebbe dovuta essere Diesel anziché

elettrica come richiesto dalla

Società concessionaria. Si crearono così

due tronchi: Napoli Scalo Merci – Santa Maria Capua Vetere Sant’Andrea a

trazione elettrica in corrente alternata monofase 11.000 V e 25 Hz a

scartamento ridotto (950 mm) e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte

Matese a trazione Diesel con scartamento ordinario. Società concessionaria. Si crearono così

due tronchi: Napoli Scalo Merci – Santa Maria Capua Vetere Sant’Andrea a

trazione elettrica in corrente alternata monofase 11.000 V e 25 Hz a

scartamento ridotto (950 mm) e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte

Matese a trazione Diesel con scartamento ordinario.

A Piedimonte fu costruita una nuova stazione e una lunga pensilina, e il

4 aprile 1963 il treno vi entrava. Compie il suo percorso di km. 79 +

700 in ore 1,20 e per il trasporto merci in ore 1,50. L'interessamento

del ministro Giacinto Bosco era stato decisivo per la ricostruzione. Nel

giugno del 1969 la gestione passò alle T.P.N. tramvie provinciali

napoletane, e il 1° dicembre 1970 si ebbe il regolare contratto. Il 1°

gennaio 1978 fu costituito il "Consorzio trasporti pubblici per

Napoli" fra i comuni della linea. La linea, da

Biforcazione di Capua ha avuto qualche rimaneggiamento. Oggi abbiamo una prima

galleria a Triflisco, ma il più importante è quello di Caiazzo, dove

quattro tunnels evitano

di salire su tutta la collina. Il binario è a scartamento normale, le

curve sono larghe, le pendenze attutite. Al momento si sta lavorando

per l'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ed il rinnovo

delle carrozze. Il problema di fondo è sempre e comunque la

disponibilità economica, anche se i lavori di elettrificazione pian

piano procedono. E' previsto che la linea elettrica arrivi sino a

Piedimonte Matese, l'attivazione, prevista per il 1° semestre 2008, è

ancora di là da venire. I treni sono degli elettrotreni Firema, di cui

uno già disponibile dovrebbe essere proprio in deposito a Piedimonte,

simili agli elettrotreni di ultima generazione usati dalla Cumana. |

|

Piedimonte passa alla provincia di Benevento |

|

La

politica accentatrice del Fascismo giunse alle sue conclusioni nel

quinquennio 1924-29 e fra le tante cose abolì i circondari. Anche

quello di Piedimonte fu soppresso col R.D. del 21 ottobre 1926. Parte

di esso -Piedimonte, Ailano, Alife, Castello, Gioia, Raviscanina, San

Gregorio, San Potito, Sant'Angelo, Valle Agricola e cioè il mandamento

di Piedimonte fu annesso alla provincia di Benevento, il mandamento di

Capriati fu unito a Campobasso, e quello di Caiazzo fu unito anche a

Benevento. Più precisamente la provincia di Terra di Lavoro fu

soppressa nel 1927 ed il suo territorio venne diviso fra le province di

Napoli, Roma, Frosinone, Campobasso

e Benevento. Nella provincia di Napoli fu incorporata la zona litoranea

fino al Garigliano

e tutta la fascia ad est di Napoli fino agli attuali limiti delle

province di Benevento ed

Avellino. Alla provincia di Benevento furono attribuiti i sedici comuni

della valle d’Alife a

partire da Caiazzo (cioè il territorio dell’ex circondario di

Piedimonte), alla provincia di Roma

la fascia litoranea a nord del Garigliano (posteriormente attribuita

alla nuova provincia

di Latina); nella provincia di Frosinone in coincidenza con la

soppressione di quella

di Caserta, furono incorporate la zona del Cassinate nonché quella

dell’alta valle del Liri;

alla provincia di Campobasso andarono infine 7 comuni dell’alta valle

del Volturno (Capriati

a Volturno, Prata Sannita, Gallo, Letino, Valle Agricola, Ciorlano e

Pratella). La

provincia fu ricostituita nel 1945 senza però la sua antica

circoscrizione territoriale. Restarono

infatti alla provincia di Frosinone e Latina i territori che furono

staccati da Terra

di Lavoro nel 1927, così come alla provincia di Napoli restò il Nolano.

Con Benevento, provincia ordinata e dignitosa pur nella sua minor

ricchezza, le cose non sarebbero andate male. Piedimonte era il terzo

centro, e le sue pratiche erano curate. Eppure non fu popolare. Si era

abituati a Terra di Lavoro, cui ci univa la ferrovia piedimontese e

quasi 700 anni di storia, fin dal giustizieriato angioino di Capua. Ma

Benevento era qualcosa di imposto, e perciò non sentito. (Oggi

esiste un gruppo ideologico che lavora affinché Piedimonte lasci la

provincia di Caserta ed entri a far parte dell'ipotizzata nuova regione

Molisannio, ndr). |

|

Gli

avvenimenti del 1943 |

|

Nel settembre-ottobre

1943 anche Piedimonte visse i suoi momenti critici e paurosi, e

dall'azione distruttrice dei tedeschi ebbe quel colpo quasi fatale, da

cui è andata lentamente risollevandosi.

La gioia dell'8 settembre pomeriggio, all'annunzio dell'armistizio, si

manifestò specie tra gli sfollati napoletani, ma fu una breve euforia.

L'11 settembre i soldati della 3a Div. Tedesca circondarono armati la

caserma di Finanza in via Sannitica, ma i finanzieri salvarono il

tricolore e le armi gettandole immediatamente dalle finestre tra i fichi

d'India. Iniziò il sistematico saccheggio del cotonificio, dove - come

in luogo sicuro - erano state depositate enormi quantità di tessuti,

anche dei cotonifici di Fratte di Salerno.

Il 13 ed il 14 vi

furono i primi saggi. Il 19 i Tedeschi si impossessarono dell' 'autobus

Fortuna e di tutta la suppellettile della rimessa, e dal 23 cominciò

l'interminabile asportazione di tessuti e balle dal cotonificio. Il 24

scoprirono il magazzino al secondo piano, occultato, e zeppo di roba. Il

25, di fronte a nuova e grande asportazione di tessuti, si decise di

sospendere il lavoro. Rimasero gli uomini. Il fronte si avvicinava e,

per chi si sarebbe lavorato?

Il 26 ci fu la requisizione dei quadrupedi, e i proprietari dovettero

fornire anche conducenti e mangime. Tutto il mercato era pieno di

animali in due file coi portatori, modesti contadini che se ne privavano

con dolore. Il luogotenente Fisher in dieci ore di tempo asportò al

cotonificio tutto il deposito di stoffe di Fratte, il luogotenente Ellemberg pretese la consegna di tutte le chiavi, e la Polizia intanto

saccheggiava i depositi della Ditta Riselli, riempendo gli autocarri.

Il 27 fu ordinata - pena la morte - la consegna di tutte le armi,

pugnali, macchine fotografiche, ecc., e intanto dal cotonificio

venivano portate via le macchine,

attrezzi e l'impianto della saldatura autogena. Gli operai stessi furono

obbligati a fare i pacchi, e, a fine giornata, ebbero dai tedeschi un pò

di olio, sottratto al Consorzio agrario. Pure il 27 si voleva mandare in

Germania gli operai del cotonificio, ma i giovani si nascosero e i

vecchi furono licenziati. 25 macchine portarono via enormi quantità di

tessuti, e i comandanti Kauser e Krause completarono il saccheggio dei

magazzini della ditta Michele Riselli. Il 28 dodici autocarri e il 29

altri undici continuarono il saccheggio, e in quel giorno da un

impiegato fu nascosta la cassaforte. Il 30, dopo aver

vietato l'ingresso agli ultimi operai presenti, i tedeschi cominciarono

a tagliare le cinghie e mentre dai nostri si nascondevano registri e

documenti, altri otto autocarri venivano caricati.

Il 1° ottobre continuò il saccheggio, che proseguì nei giorni

successivi. Finora la popolazione aveva seguito con ansiosa

preoccupazione quanto avveniva, prevedendo disoccupazione e fame, ma il

5 cominciò il vero terrore. Alle 5 di mattina la Polizia bloccò tutte

le vie di Piedimonte ed iniziò la caccia all'uomo per le strade e per

le case: 28 piedimontesi e molti dei paesi vicini furono spediti a

Cassino. Il 6 i guastatori fecero saltare i binari della ferrovia . Il 7

iniziò il saccheggio alla S.M.E. e cos' l'8 ed il 9. Nella serata del 9

ci fu il primo bombardamento. Verso le 21 un aereo americano volendo

colpire la Scuola Agraria, dove c'era l'ospedale militare ed il deposito

di munizioni, sganciò sei bombe che rovinarono varie case, e a san

Giovanni fecero le prime vittime: Filomena Arrigo e Maria Rapa.

Il 13, alle ore 12,10, i piedimontesi, molti dei quali si erano

rifugiati sul Cila, assistettero attoniti al massiccio bombardamento di

Alife, da cui si sollevavano sinistre colonne di fumo, il paese fratello

andava in gran parte distrutto! Fra i tedeschi un interprete inviperito

e scalmanato, ordinò vari saccheggi a case e negozi: era un italiano di

Perugia, il cui genitore, squadrista, era stato ucciso dagli

antifascisti dopo il 25 luglio. Ora voleva vendicarsi di tutti.

Il 14 nuova ondata di terrore. Armati di mitra, i tedeschi, dopo aver

bloccato le vie all'alba, ricominciarono la caccia all'uomo. Il 15

saltò in aria la condotta forzata della S.M.E., e poco dopo mezzogiorno

ci fu il secondo bombardamento a Sepicciano con sei vittime: Ant.

Iannotta, Domenico Cassella con moglie e figlia, Gaetana Leggiero e

Angelina Raccio.

Il 16 i guastatori prepararono la dinamite nel cotonificio. In giornata

saltò in aria la turbina e la centralina elettrica, venne incendiato il

palazzo Merolla, che bruciò per quattro giorni, e verso le 15 saltò in

aria parte della Centrale. Il 17 i guastatori minarono e incendiarono

Palazzo Ducale. Si rovinò, fra l'altro l'"Aurora" di Solimene,

un vero capolavoro! Verso le 15,

con uno scoppio orrendo, saltò in aria tutta la Centrale. Da parte

americana, poi, cominciò il cannoneggiamento su Piedimonte, e il 18

furono colpite alcune case di Vallata, l'Annunziata, il Palazzo Riselli

col Banco di Napoli. Cominciarono pure a cadere le case per effetto di

mine. Cinque tedeschi rimasero uccisi.

Ormai gli americani erano vicini, i loro cannoni tuonavano forte, ma

intanto il martedì 19, si ebbe l'ultimo atto di questa orribile

tragedia.

Di mattina furono appiccati incendi, saltarono tutti i ponti sul

Torano,

le case del centro, il Dopolavoro e la farmacia Petella, una delle più

attrezzate della provincia, e verso le 9 uno scoppio mai sentito di mine

collegate elettricamente, distrusse il cotonificio.

L'enorme fabbricato si sollevò polverizzandosi, proiettili volarono in

tutte le direzioni, e una nuvola di fumo arrivò all'altezza di Matese.

Fu una scossa violenta come il terremoto. Gli ultimi sette guastatori

lasciarono il paese verso le 11. Brutte cose allora successero a Porta

Vallata: sfollati abbrutiti dall'esasperazione seviziarono i cadaveri

dei tedeschi uccisi dalle cannonate. Potevano fare qualcosa prima.

Sarebbero stati eroi.

|

| Primo

grande alluvione |

|

Il 20 settembre 1841

c'era stato uno straripamento: Ma verso la mezzanotte del 23,

secondo la

cronaca dell'epoca, dopo

piogge violente dal tramonto, improvvisamente le acque invasero il

centro. Raggiunsero il primo piano delle case e la gente si rifugiò sui

tetti, disperata nel buio pesto, mentre sotto rumoreggiava un torrente

fangoso che trascinava pietre e i pali delle "troffe". Mentre

il Vallone devastava Vallata, il Rivo invase Piazzetta e Palazzo Ducale,

abbatté il ponte delle Scalelle, interrò l'androne sotto l'Episcopio e

si riversò per San Domenico, distruggendo la Dogana. Il Torano invase

orti e industrie abbatté il ponte di S. Arcangelo. Fu rovinata la villa

ducale, arenò la ramiera e il mulino, fu semidistrutto l'Ospizio

francescano e il lanificio al conservatorio, rotto l'acquedotto al ponte

S. Arcangelo e la città rimase senz'acqua. Morirono 16 persone in quella

tragica notte.

D. Marrocco non ci parla dell'alluvione del 23 dicembre 1841 riportato

nel testo: Della Città di Napoli, dal tempo della sua fondazione sino

al presente, nelle Memorie storiche di Francesco Ceva Grimaldi,

Napoli 1857. Si tratta forse di quello erroneamente datato il 23

settembre dal Marrocco?

Il 28 giugno 1842 Ferdinando II emanò un rescritto per cui venivano

stanziati 55.700 ducati per disciplinare i fiumi di Piedimonte, di cui

metà a carico della Tesoreria generale di Napoli, e l'altra metà per i

2/3 dalla Provincia ed 1/3, ratizzato, dagli industriali di Piedimonte.

Il 26 e il 29 ottobre, nuovo temporale e nuovo parziale allagamento. |

| Secondo

grande alluvione |

|

Fin dal 1842 si cercò

di porre argine allo straripamento del Torano e dei torrenti Rivo e

Valpaterno, e vi si spesero più di 100.000 ducati, ma inutilmente perché

il

13 settembre 1857,

al mattino, bastarono tre ore di piogge torrenziali. Sempre Vallone e

Rivo i maggiori colpevoli e il Torano faceva la sua parte. Le acque

raggiunsero al Carmine il primo piano e anche stavolta scene di terrore:

case sfondate, cadaveri galleggianti (ben 43 morti!).

Galleggianti sull'acqua le statue di S. Anna e della Madonna del

Carmine! Si arrivò a mettere mobili su mobili, e a sfondare pavimenti

per sfuggire dai "bassi" invasi. Un gran masso, rotolato dalla

piena, sfondò il portone della filanda Egg: fango e ghiaia sulle

macchine, grandi depositi di cotone grezzo e telerie distrutti, lavoro

sospeso per quattro mesi! La merce danneggiata fu venduta a metà

prezzo. Re Ferdinando mandò personalmente 800 ducati che uniti ai 609

di una sottoscrizione locale, procurarono un primo sollievo al popolo

rimasto affamato.

In seguito a questa ennesima strage e agli enormi danni - sui 200.000

ducati - si capì che si doveva affrontare la questione una volta per

sempre. Furono perciò costruite, finalmente, nei due anni seguenti,

colossali dighe alla Valle del Rivo e a Valle Paterno.

Venne scartato il progetto di ricostruire Piedimonte a Sepicciano.

Tuttavia la questione era ben lontana dall'essere risolta

definitivamente, infatti nella relazione di F. De Blasiis del 1867 sulla

Bonificazioni delle Paludi esistenti nelle province di Terra Ferma

dell'ex Regno di Napoli si sottolinea

che "le poche opere d'arte che vi esistono, briglie, catene ed argini,

furono eseguite dalla Provincia prima del 1855. L'Amministrazione

Generale non fece che riparare alle rotte avvenute, e tutto rimane da

farsi dopo accurato studio dei torrenti, ai danni dei quali conviene di

porre riparo. Si cominciò pure la costruzione di un canale irrigatorio,

di circa 4 chilometri, derivato dal Torano, ma fu poscia lasciato in

abbandono". Per questo motivo vi fu un "progetto per regolare

definitivamente il tronco del Torrente Valpaterno, dallo sbocco nella

valle del Maretto fino alla confluenza del fiume Torano, nonchè per

rettificare il tronco del fiume medesimo dalla detta confluenza fino al

partitoio delle sue acque, collo scopo di difendere l'abitato di

Piedimonte d'Alife, ma il Consiglio dei Lavori Pubblici lo rimandò

domandando modificazioni". Non se ne fece più nulla. |

|

Il ciclone del 30 e 31

dicembre 1974 |

|

Sono circa le 15 del

30 dicembre, da poco è cessato di piovere. Il cielo si presenta alquanto

strano: una linea dritta e molto lunga demarca la parte nuvolosa, fatta

di nuvole nere come la pece, da quella completamente serena. Questa

linea si posiziona nella direzione Monte Acuto- Monaco di Gioia (nord

ovest-sud est). Vista da Alife la catena montuosa presenta delle strane

nuvole che si sviluppano da terra verso l'alto, in senso verticale,

all'altezza delle montagne di Sant'Angelo d'Alife, località San Michele,

Monticello, nuvole a forma di imbuto. Già si incomincia a presagire

nulla di buono, una cosa così non si era mai vista precedentemente.

Verso le 15,30 incomincia a soffiare un vento teso, continuo, dalle

montagne (Nord) verso la pianura (Sud). Questo vento si fa sempre più

forte e, verso l'imbrunire, ha ormai raggiunto raffiche che toccano i

140 Km/h. Su tutta la linea pedemontana che va da Capriati al Volturno a

Gioia Sannitica è un'abbattersi di alberi, anche di alto fusto, un

volare di tegole, cartelloni stradali, impalcature. Diventa quasi

impossibile camminare a piedi, si rischia di essere sollevati da terra.

Chi si trova sfortunatamente in auto deve inserire la prima marcia e

procedere a passo d'uomo tra scossoni e sollevamento da terra della

carrozzeria. Nella pianura alifana i tralicci di ferro della corrente

elettrica vengono piegati a terra dalla furia del vento. Le prime case

incominciano ad avere il tetto scoperchiato. E' un suono continuo di

tegole che volano via. Il tetto della villa Di Cosmo (oggi Leone),

all'incrocio della villa comunale, viene letteralmente sollevato e posto

di traverso sulla stessa abitazione. I tramezzi di alcune palazzine in

costruzione vengono sfondati. Cessa l'erogazione dell'energia elettrica

e tutte le case si ritrovano al buio. Nella nottata si sente l'ululato

continuo e pauroso del vento che arriva dai valloni Paterno e dell'Inferno.

E' una nottata passata da tutti in bianco, si sente un martellare

continuo di tavole messe di traverso dietro i balconi prima che essi

volino via. La mattina del 31 il vento cala di intensità leggermente. I

piedimontesi ostinati a fare qualche acquisto per la cena del 31 escono

da casa calpestando un mare di tegole e calcinacci e guardando sempre in

alto. Lo spettacolo è desolante. Durante la tarda mattinata il vento

cala ulteriormente. Ora si può circolare a piedi senza alcun pericolo,

ma ancora non c'è l'energia elettrica, che tornerà solo il giorno 2

gennaio. La vigilia di capodanno del 1974, passata al lume di candela,

sarà ricordata per lungo tempo dai piedimontesi. |

|

Costituzione del reggimento di Fanteria Speciale a Piedimonte d'Alife. |

|

Il

reggimento Fanteria speciale si costituisce il 1° ottobre 1944 in

Piedimonte d'Alife per il Gruppo di Combattimento "Legnano", per

trasformazione del 3° reggimento alpini.

Lo costituiscono il battaglione alpini "Monte Granero", ottenuto per

trasformazione dell'omonima batteria di artiglieria alpina, battaglione

alpini "Montenero", già "Piemonte", battaglione bersaglieri "Goito" nel

quale confluisce il 4° reggimento bersaglieri, compagnia cannoni

controcarro da 57/50, ottenuta dal V battaglione controcarri, compagnia

mortai da 76. L'ordinamento del reggimento viene più volte manipolato ed

infine entra in linea con i battaglioni "Goito" bersaglieri, "Piemonte"

alpini (già "Montenero") e "Abruzzi" di nuova costituzione che dal 25

novembre diviene "L'Aquila".

Impegnato nelle operazioni del gruppo di combattimento "Legnano", il 21

aprile del 1945 entra a Bologna con i bersaglieri del "Goito", il 29

aprile è a Brescia, il 30 successivo a Bergamo.

Il reggimento, trasferito a Legnano si scioglie il 30 giugno 1946 per

ridare vita al 67° reggimento fanteria "Legnano". |

|

Pellegrinaggio per l'Anno Santo |

|

In occasione dell'Anno Santo indetto dal

papa Urbano VIII, il 16 novembre 1625, un numeroso gruppo di pellegrini

(300 uomini e 100 donne), con sacchi e mozzette bianche, partirono da

Piedimonte alla volta di Roma, ove furono ospitati

dall'Arciconfraternita della SS.Trinità. (Marsilio

Honorati, Tesori dell'Anno Santo, Roma, 1649) |

|

Il terremoto del

1688 |

|

Dalla

documentazione storica risulta essere il

terremoto più devastante che abbia

colpito Piedimonte. Il

terremoto colpì alla vigilia della Pentecoste, attorno alle 18.30. La

scossa, secondo la testimonianza del Vescovo di Cerreto Sannita, Giovanni

Battista De Bellis, durò "tanto tempo quanto possa dirsi un Credo" e

rase al suolo gran parte dei paesi della sua Diocesi. Dalla

documentazione storica risulta essere il

terremoto più devastante che abbia

colpito Piedimonte. Il

terremoto colpì alla vigilia della Pentecoste, attorno alle 18.30. La

scossa, secondo la testimonianza del Vescovo di Cerreto Sannita, Giovanni

Battista De Bellis, durò "tanto tempo quanto possa dirsi un Credo" e

rase al suolo gran parte dei paesi della sua Diocesi.

Le testimonianze riportano scenari apocalittici: nelle piazze e viuzze

della città, immerse nella quiete del primo pomeriggio, risuonarono d'un

tratto i cupi boati dei crolli, seguiti dai gemiti di migliaia di feriti

e moribondi, le grida di terrore degli scampati che fuggivano come

forsennati verso le aperte campagne o si attardavano presso le macerie

delle proprie case piangendo i familiari sepolti.

A Benevento un denso polverone si alzò sulla città fino ad oscurare il

sole. Ben presto si poté avere la visione esatta della gravità della

sciagura: Benevento era stata letteralmente rasa al suolo. I morti

furono 2.115.

Lo stesso accadde a Cerreto Sannita dove circa 4.000 persone (metà della popolazione) morirono a

causa del sisma. Questa grave tragedia indusse il conte Marzio Carafa a

decidere di ricostruire il centro abitato (l'attuale) più a valle e su

di un suolo maggiormente stabile. Ad Alife caddero quasi tutte le case

causando la morte di oltre 30 persone. Ad Alvignano e nella Vallata di

Piedimonte perirono molte persone e per un certo tempo le acqua del

Torano si intorbidirono e lo stesso fiume cambiò il suo percorso.

[Approfondimento] |

|

Il terremoto del 2013 |

|

Il 29 dicembre 2013 un terremoto di

magnitudo MW = 5.0 (profondità 10.5 km) avvenne nell’area dei Monti del

Matese alle ore 18:08:43, ora locale. Il terremoto fu localizzato dalla

Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) nei Monti del Matese (41.37°N, 14.45°E). In seguito

a tale evento, diversi interventi furono predisposti e finalizzati al

miglioramento del monitoraggio geofisico dell’area. L’evento produsse

panico e preoccupazione, in modo particolare nelle comunità alle falde

del Matese, con un elevato livello di avvertibilità in tutta la

provincia di Caserta, Benevento, Napoli, Avellino e Salerno, in

Campania, e di Venafro ed Isernia, nel Molise. Nelle aree più prossime

all’epicentro furono registrati danni di lieve e media gravità ad alcuni

edifici e a strutture di culto. Per fortuna non vi furono danni alle

persone. L’evento fu tra quelli di maggiore energia registrati nell’area

del Matese dopo il terremoto del 26 luglio 1805. Considerato

l’elevato livello di pericolosità dell’area fu ritenuto opportuno

procedere ad un rilievo speditivo degli effetti del terremoto sulle

costruzioni, al fine di analizzare la vulnerabilità del patrimonio

edilizio (in gran parte costituito da centri storici ed edifici in c.a.

non antisismici) ed esaminare l’andamento della radiazione sismica,

elementi che potrebbero essere utilizzati in futuro in un’ottica di

mitigazione del rischio nel caso di eventi di maggiore energia. (Rapporti

Tecnici sul terremoto nel Matese del 2013) |

| |